Rückblick auf die Simon Wiesenthal Conference 2025

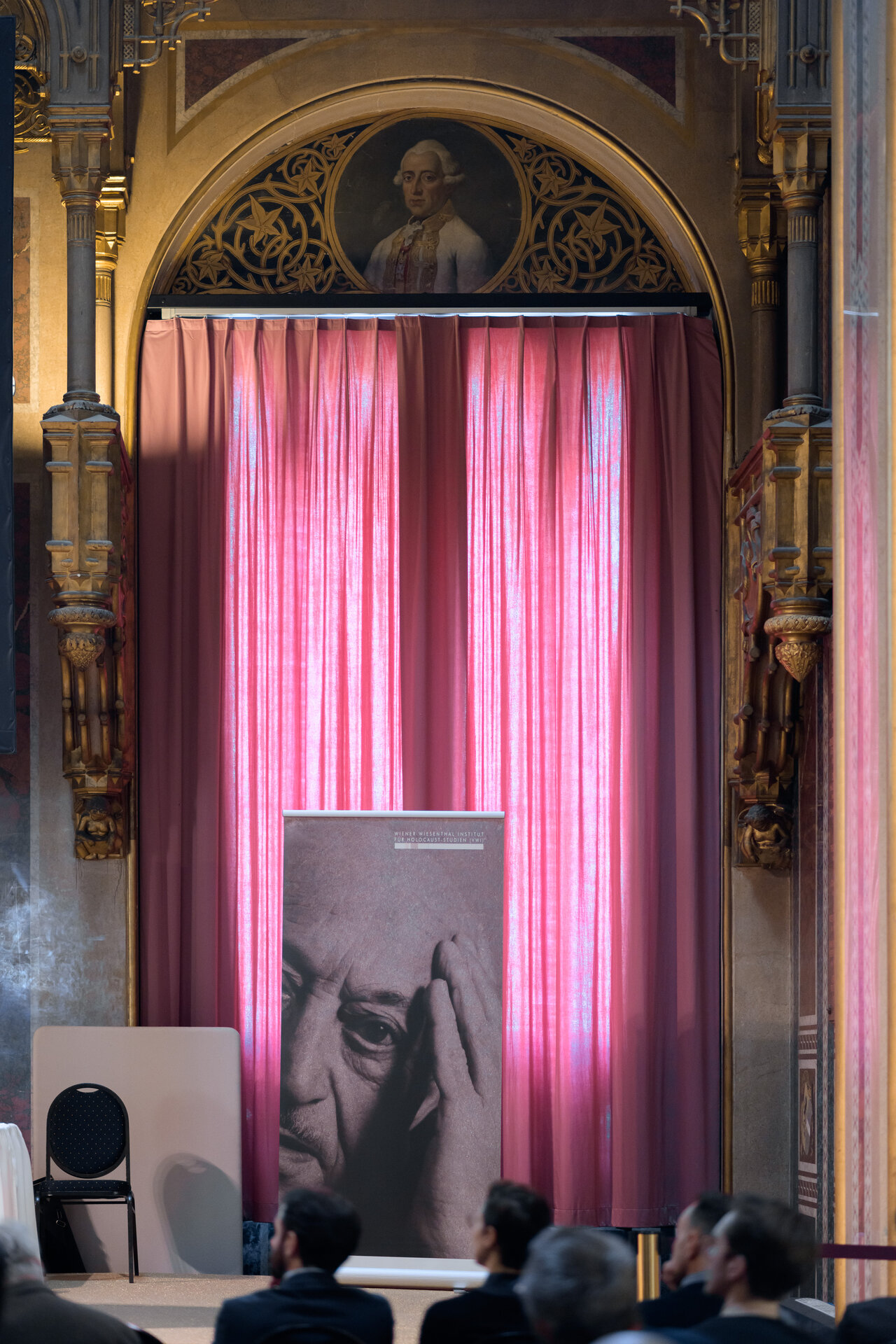

Kriegsendverbrechen. Der Rückzug der Wehrmacht und die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs. Die Konferenz des HGM und des Simon Wiesenthal Instituts (VWI) fand von 9. bis 11. April 2025 statt.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Anlässlich dieses Gedenkjahres fand die diesjährige Simon Wiesenthal Conference im Heeresgeschichtlichen Museum zum Thema „Kriegsendverbrechen. Der Rückzug der Wehrmacht und die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs“ in Kooperation mit dem Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt und dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien statt. Über drei Tage hinweg präsentierten internationale Expert:innen ihre aktuelle Forschung und diskutierten angeregt über die unterschiedlichen Aspekte der Kriegsendverbrechen, ein Thema, das in der Forschung lange Zeit marginalisiert wurde. In sieben Panels wurden verschiedene Gewaltformen analysiert, angefangen bei der Erosion militärischer Strukturen über die Evakuierungen, Einzel- und Rückzugsverbrechen bis hin zur Zwangsarbeit und Partisanenbekämpfung. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem unmittelbaren Zusammenhang zwischen militärischem Rückzug und Verbrechen an der Zivilbevölkerung, nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch auf anderen Kriegsschauplätzen. Besonders herauszuheben ist hier auch die Forschung an bisher unterrepräsentierten Opfergruppen, wie etwa Kindern oder zwangsevakuierten sowjetischen Zivilist:innen.

In ihren Grußworten betonten Jochen Böhler (VWI), Georg Hoffmann (HGM), Dieter Pohl (Universität Klagenfurt) und Kerstin von Lingen (Universität Wien) den Wert der Demokratie und die Bedeutung der akademischen Freiheit. Diese Werte zogen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Tagung und unterstrichen die Relevanz des hier geführten Diskurses. Ein zentrales Thema waren die Todesmärsche, auf die sich KZ-Häftlinge begeben mussten und die ein Phänomen der letzten Kriegsmomente waren. Diese Märsche sind ein anschauliches Beispiel für das Verhältnis zwischen Nationalsozialist:innen, Zivilbevölkerung und Verfolgten und zeigen, wie chaotisch das Kriegsende tatsächlich war. Simon Wiesenthal, dem diese Konferenz gewidmet ist, überlebte selbst einen solchen Todesmarsch in das KZ Mauthausen, dessen Befreiung sich heute, am 5. Mai, ebenfalls zum 80. Male jährt.

Abgerundet wurde das Programm durch eine Führung durchs Arsenal von Georg Rütgen, Leiter der Kulturvermittlung im HGM, der kritisch auf die Geschichte des Hauses einging, und Eva Kovács, Historikerin vom VWI, die den Teilnehmenden die Geschichte der Zwangsarbeiter:innen im Arsenal anhand von mitgebrachtem Quellenmaterial interaktiv näherbrachte. Außerdem wurde der sehr populäre Podcast des Deutschlandfunks Nova „Eine Stunde History“ über die letzten Monate des Kriegs live im Museum aufgezeichnet, und das in einer bis auf den letzten Sitzplatz gefüllten Ruhmeshalle.

Georg Hoffmann fasste das Gehörte schließlich mit dem folgenden Satz zusammen: „Man könnte sagen die Kriegsendphaseverbrechen, wenn wir sie betrachten, markieren nicht das Ende des Terrorsystems an sich, sondern sie zeigen uns eigentlich die letzte und konzentrierteste Phase der nationalsozialistischen Gewaltpolitik.“ Die in dieser Konferenz präsentierten Beiträge, von denen einige ausführliche Studien zu Einzelfällen darstellen, bilden außerdem die Grundlage für weitere Typologisierung und einen transnationalen Vergleich, auch abseits der Geschichte des Nationalsozialismus. Anlässlich der Konferenz wird ein Sammelband erscheinen, der sich vor allem mit der Frage auseinandersetzt, was Kriegsendverbrechen wirklich ausmachen. Wir danken allen Vortragenden und Besucher:innen für die Teilnahme an der Tagung und die spannende und lebhafte Diskussion.

Den Podcast “Eine Stunde History” nachhören: Die letzten Monate des Krieges.

Einen Nachbericht zur Konferenz gibt es auch im Ö1 Journal Panorama: Die Eskalation der Gewalt am Ende der NS-Herrschaft.

© eSel.at/ Joanna Pianka

Das Podium von links nach rechts: Ursula Brustmann (BMFWF), Philipp Rohrbach (VWI), Stephanie Prachersdorfer (Vizedirektorin HGM), Dieter Pohl (Universität Klagenfurt), Kerstin von Lingen (Universität Wien), Jochen Böhler (Direktor VWI), Daniel Löcker (Wissenschaftsreferent Stadt Wien). Vorne: Georg Hoffmann (Direktor HGM), Richard Germann (Historiker HGM).